1997年2月,巴中殡仪馆哀乐低回。薛兴成老人的子女在父亲的骨灰中发现了5枚锈蚀的燃烧弹弹片——那是深埋在他左眼中长达53年的战争印记,弹片边缘仍残留灼痕,无声诉说着这位巴山儿女烽火淬炼的一生。

薛兴成左眼的5枚弹片

孤苦童年与红色觉醒

1920年9月,薛兴成出生于巴中清江镇的一户贫苦农家,高祖薛庭良曾携家逃难至巾子山,命运的苦难早在他出生前便已刻入家族血脉。父亲因地主压迫逃亡失踪,母亲携姐乞讨途中不幸离世,姐姐被迫成为童养媳。6岁的薛兴成沦为地主家童工,砍柴放牛,饱尝艰辛。

1932年冬,红军解放巴中。次年春,13岁的薛兴成在清江镇目睹红军宣传“打土豪、分田地”,见到儿童团员持红缨枪站岗,一位红军首长向他发出召唤:“红军是穷人的队伍!”希望的火焰瞬间点燃了他苦难的心。地主早已逃亡,他与长工老王毅然加入了红军童子团,经半年训练后分配至红九军儿童团长枪队,从此踏上了革命征程。

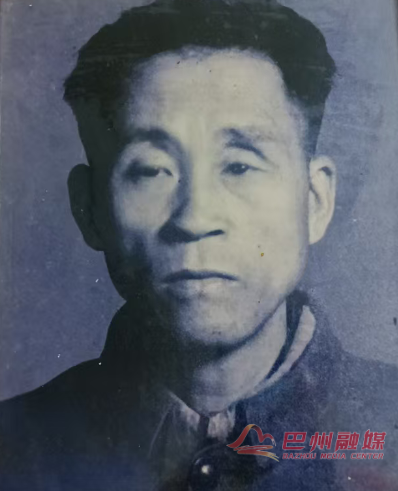

薛兴成

战火淬炼与长征峥嵘

1933年10月,南坎坡阻击战成为薛兴成的首次战斗。此后,他随红九军25师73团转战川陕,在许世友师长、陈海松政委的指挥下,参与反“三路围剿”和反“六路围剿”战役,从仪陇到万源,屡破国民党军队围堵,战火中,巴山少年迅速成长为坚韧的红军战士。

1935年3月,薛兴成升任红九军73团警通排副排长,北上迎接中央红军。他历经懋功会师、三过草地、翻越雪山的艰苦岁月,回忆长征三次过草地时,只能煮皮带、啃树皮,凭借着革命理想高于天的信念,他最终于1936年10月在会宁见证三大主力会师。

抗日烽火与血肉丰碑

“西安事变”后,薛兴成部整编为八路军120师359旅718团,任二营七连三排排长,1937年5月入党。东渡黄河后,他在玉门关白刃战中持长矛与日寇搏杀,因功升任连长。随后两年,率部在山西多地开展游击战,屡歼日军。

1939年底,359旅开赴南泥湾垦荒,薛兴成调任717团三营代理营长,为前线保障后勤。1942年5月,辽县麻田阻击战中,他目睹左权将军牺牲,化悲痛为杀敌决心。1944年11月,山西齐县反扫荡战役成为他军旅生涯中最惨烈一仗,他率营冲锋连歼三敌,却遭日军轰炸机燃烧弹袭击,双目炸毁、双耳失聪,全身十余处重伤,被通讯员冒死救下。昏迷三个月后,他活了下来,却永远陷入了黑暗与弹片的终生折磨。

薛兴成和爱人董明珍

弹片作证:不朽的精神丰碑

1951年,薛兴成转业回巴中,任街道段长、治保主任。1976年伤病复发,左眼瞳光切除手术仍未能取出弹片,被评定为二等甲级伤残。国家授予他独立自由勋章、解放勋章、“八一勋章”及“人民功臣”纪念章,享受正师级待遇。

1997年2月,老人病逝,火化后骨灰中惊现5枚弹片。53年的痛苦挣扎、无数深夜的剧烈疼痛,从未击垮这位战士。弹片是他一生的印记,是信仰的具象——为了劳苦大众的解放,不畏牺牲、向死而生。他的故事是红军精神的灼灼光辉,是巴山儿女的铮铮铁骨,更将持续激励后世迈向民族复兴的壮阔征程。