“客到凌霄气亦豪,诗题绝顶首频搔。清光倒泄山光活,碧汉横盘石气牢。妙在虚空能点缀,全无依傍见孤高。天留大笔图巴字,巨力凭谁一手操。”

清朝文人白华封的一首小诗,写出了凌云塔的雄伟和震撼。

近两百年来,凌云塔像一名沉默的老者,承载着深厚的历史底蕴,静静守望着巴城和巴河,诉说着岁月的故事。

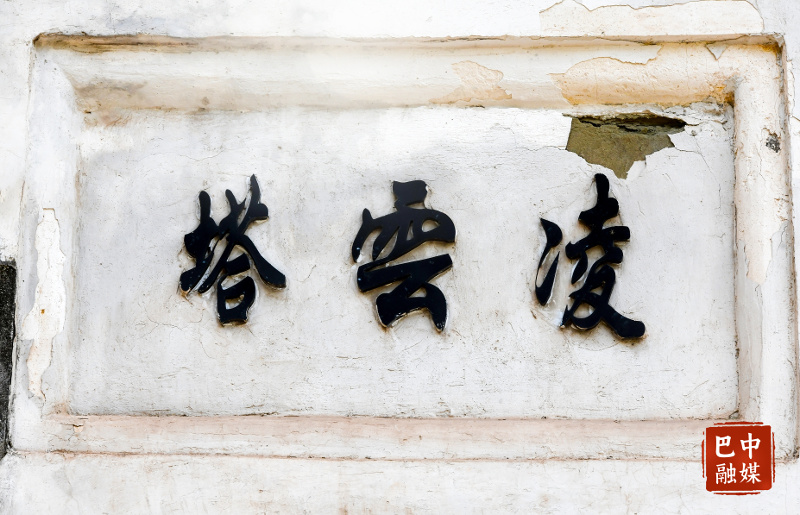

凌云塔静静守望巴城

古塔寻踪 伫立灵秀山水间

巴河映塔影,登塔赏河景。

凌云塔坐落于巴城东郊的塔子山上,是巴城地理坐标之一。无论是身处城区还是城郊山巅,都清晰可见凌云塔以直挺的身姿傲立峰顶,刺破云霭。

穿过市区的车水马龙,来到凌云塔下,时光悄然慢了下来。8月5日早晨,市区暑气逐渐蒸腾,塔子山上仍然凉风习习、鸟语花香,俯瞰此时的巴城,已显露勃勃生机。

提起凌云塔,就不得不提塔子山。塔子山原名叫石长鼻,整座山如一个长长的鼻子下插巴河河岸,石长鼻因位于巴州城东,以前习惯称之为“东山”,后因凌云塔的修建,石长鼻逐渐被塔子山所代替。

据记载:“石长鼻狭而长,两旁陡峻,高可三十丈。山尾一径,危梯曲折,仅容通人。顶平不过数仞,盘石凝固,如经铲削。临河一端名“青岩”,峻壁卓立,高数百尺。半岩有古柏一株,大可合抱,侧枝倒生,夭娇若飞龙凌空,可谓奇观。”

凌云塔主体采用八边形布局,由地基、基座、塔身、塔刹四部分构成,通高43.33米,属于典型的阁楼式石塔,充分展现了古人精湛的建筑技艺。塔内每两层便设有石造塔室一个,每一层塔室皆供奉有文昌星、仓颉、观音、关公等,雕龙藻井藏于其间。因其深厚的文化内涵,凌云塔吸引着一批又一批游客前往。

登塔而望,神秘遥远的历史与现代文明交织在一起,“天高地迥,觉宇宙之无穷”之感顿生。而塔下的巴城,鳞次栉比的高楼大厦、纵横交错的交通网络,构成了一幅壮丽的城市画卷,这种古今交融的美感,让人感受到一种独特的魅力与活力,思绪生出无限神往的遐想。

古塔往事 历经七月便竣工

凌云塔建于何时?

196年前的道光九年(1829)秋,67岁的巴州知州陆成本率众人登临塔子山,突然大声感叹:“气佳哉!草木郁郁葱葱。此地乃天然名胜地。西北山势蜿蜒至此,有龙蟠凤翥之势;而东南之交独缺奇峰,空间虚弱无物。如果在此建塔弥补东南空间之不足,定会钟灵毓秀、人杰地灵、人才辈出。”

陆成本的想法就在登山后的第二年便实现。春天开工,历经七个月时间施工,花费三千余银两,凌云塔建成,一并建成的还有护塔院宇。塔高十三丈,计十三层,砖石合砌,八方形,塔内有螺旋石梯一百二十级,塔壁四周有瞭望孔四十个。

竣工之日,还举行了隆重的庆祝仪式。在众人前呼后拥下,陆成本挥毫题写塔名“凌云”。凌云,直上云霄,谓之高。他还乘兴书写了“大书巴宇天留笔,突起文峰地作窗”塔联。

有意思的是,当时有人提议用银子铸造陆成本像,供奉塔上,陆成本坚决不同意。

除了陆成本,当时的廪生张复旦和文士白华封都曾为凌云塔作文。

张复旦《巴州文塔成,题二首》诗云:乾坤灵气有由钟,倏见高排万古峰。秀夺玉标森矗矗,辉腾云路耸重重。何人题壁刚逢雁,此日登门欲化龙。自是精华今毕露,巍峨合仰大文宗。宝光遥射斗牛横,直上青云步步生。插入仙班标玉笋,拥来地气护金茎。名山业待龙文显,多士祥从字水呈。击罢瓯声谁献赋?宕梁自古重奇英。

白华封的《凌云塔》更是豪情满满:客到凌霄气亦豪,诗题绝顶首频搔。清江倒泻山光活,碧汉横盘石气牢。妙在虚空能点缀,全无倚傍见孤高。天留大笔图巴字,巨力凭谁一手操。

2008年夏,受“5·12”汶川大地震影响,凌云塔成为危险建筑,经修葺后焕然一新,现已为省级文物保护单位。

古塔新韵 百年再续凌云志

清举人谢一鸣作的《凌云塔记》,记述了陆成本在巴州知州任上官风刚正以及为培养巴州文风而修建凌云塔的故事。由此可见,凌云塔修建的主要目的之一便是培植地方人文地脉,培育巴中人的读书之风。

古代巴中人渴望文运昌盛、人才辈出,传说凌云塔能助学子开启智慧、学业有成,人们认为是塔子山的文气显灵,现在不少市民每年正月十六都会登山祈福,求文风更盛、子孙聪慧。

巴中市诗词楹联学会副会长赵洪禄在《凌云塔赋》中赞道:塔名“凌云”,乃题名者志向之写真。吏辖一地,造福一方;功过是非,民心是秤。轻财方可聚众,律己足以服人。为官之道,深孚民心。云动宇宙弥宽,雨刷山川更净。

依托凌云塔,后来人们把辛亥革命先驱董修武烈士墓迁徙到这里,晏阳初博物馆也修建于此,张思训、严颜等巴中历史人物雕像矗立。

特别是晏阳初博物馆,在山的一隅,静静伫立,与白塔一脉相承。

作为纪念世界平民教育家晏阳初博士而修建,晏阳初博物馆总占地面积60余亩,建筑面积1200余平方米,目前已成为中国规模最大、馆藏最丰富的晏阳初思想研究基地。馆内,晏阳初的旧毛衣、手写笔记、泛黄的照片等千余件文物,犹如一部平民教育的史诗。

穿越时空,99年前的1926年,晏阳初带领一群“博士下乡”,在河北定县提出“愚、贫、弱、私”四大顽疾,并以文艺、生计、卫生、公民“四大教育”对症下药,深刻地展现了晏阳初先生对教育公平的执着追求和对社会底层民众的深切关怀。

晏阳初先生的汉白玉雕像矗立广场中央,目视远方,陵墓旁的石碑上镌刻的“除天下文盲、做世界新民”震撼心灵,仿佛仍在凝望那些亟待启蒙的乡村与人群,这又与陆成本修建凌云塔的初衷何其相似。

河水汤汤,白塔巍巍。高塔为笔、巴河作墨,凌云塔早已融入世代巴中人的文化血脉,潜移默化中塑造着城市的气质和风骨。